ワールドヘルスレポート

海外の健康や医療に関する旬なニュースをお届けしています。

最新記事

-

2019年12月号記事 vol.187 大気汚染による健康リスク

2019年12月号記事 vol.187 大気汚染による健康リスク近年、大きな社会問題となっている大気汚染。環境への影響はもちろんのこと、私達の健康に対しても大きなリスクをもたらします。今回は、環境汚染による健康リスクについて、英国と米国の研究をご紹介します。 大気汚染、曝露30年後も死亡リスク上昇 大気汚染(スモッグ)による早期死亡リスクの上昇は、数十年後まで続くことが長期研究で示されました。この知見は、「Thorax」に2016年2月8日オンライン版に掲載されたものです。研究著者である英インペリアル・カレッジ・ロンドンのAnna Hansell氏は、「大気汚染が特に心疾患や肺疾患に影響を及ぼすことは十分に裏づけられている。今回の研究の新しい点は、極めて長期間にわたり追跡したことと、1970年代からの大気質の評価を用いて詳細な大気汚染評価を行ったことにある」と述べています。 今回の研究では、英イングランドおよびウェールズの各地域の大気汚染 […]

-

2019年11月号記事 vol.186 トランス脂肪酸が糖尿病と認知症のリスク上昇に関連か

2019年11月号記事 vol.186 トランス脂肪酸が糖尿病と認知症のリスク上昇に関連かよい脂肪、悪い脂肪の見分け方 脂肪…というと、健康にあまり良くない印象を持たれる方が多いかもしれませんが、脂肪にも様々な種類の脂肪があり、食事の中に含まれる脂肪は、必ずしも全てが悪いものというわけではありません。 米国心臓協会の2017年8月のコメントでは、例えば、アボカドや青魚などに含まれる多価不飽和脂肪酸や一価不飽和脂肪酸には、「悪玉」コレステロールやトリグリセリドの値を下げる作用があります。一方、チーズ、バター、クリームなどに含まれる飽和脂肪酸は、取り過ぎないように制限する方がよいでしょう。こうした脂肪は心疾患リスクを上昇させ、血液中の「悪玉」コレステロールの値を上昇させることがあります。 一切摂取しないように、避けた方がよい脂肪もあります。トランス脂肪酸、硬化油、ヤシ油・パーム油などです。こうした脂肪は主に市販の焼き菓子などに含まれますが、飽和脂肪酸よりもさらに「悪玉 […]

-

2019年10月号記事 vol.185 ソーシャルメディアとメンタルヘルス

2019年10月号記事 vol.185 ソーシャルメディアとメンタルヘルス近年、賛否両論いろいろと議論の中心となっているソーシャルメディア。今回は、その精神的影響について、米国における最新の研究をご紹介します。 若者のソーシャルメディア利用時間は制限すべき? ソーシャルメディアの利用時間が長い若者は、社会的ひきこもりや不安、抑うつなどになりやすいとする研究結果を、米ジョンズ・ホプキンス大学ブルームバーグ公衆衛生大学院のKira Riehm氏らが「JAMA Psychiatry」2019年9月11日オンライン版に発表しました。12~15歳の男女を対象としたこの研究では、FacebookやInstagram、Twitterなどのソーシャルメディアの利用に1日3時間以上費やす若者は、不安や抑うつなどの精神的な健康問題を抱えるリスクが約2.5~3倍に上ることが分かったということです。 Riehm氏らは今回、2013年から2016年にかけて、米連邦政府の助成 […]

-

2019年9月号記事 vol.184 前向きな心理や幸福感と健康

2019年9月号記事 vol.184 前向きな心理や幸福感と健康前向きな心理や社会とのつながりが糖尿病腎症リスクに影響 幸福感が高く、心理的ストレスをあまり感じず、社会とのつながりも強いことは、2型糖尿病患者において細小血管合併症である糖尿病腎症のリスク低下と関連する可能性のあることが、大阪大学大学院内分泌・代謝内科の片上直人氏と二宮浩世氏らの研究グループによる検討でわかりました。詳細は「Journal of Diabetes Investigation」オンライン版に2017年2月8日に掲載されました。 研究グループは、同大学病院に通院中の30~79歳の2型糖尿病患者343人(平均年齢は65.1歳、男性が約56%)を対象として、対象患者を糖尿病腎症の有無で分けて心理・社会的因子による影響を調べました。 評価した因子は、「幸福感」「楽観性」「笑う頻度」「自覚しているストレスの程度」「社会とのつながり」「社会的支援」の6つとし、自記式アンケートの結果に基 […]

-

2019年8月号記事 vol.183 睡眠の改善

2019年8月号記事 vol.183 睡眠の改善近年、様々な疾病予防や健康維持のために睡眠の重要性が指摘されていますが、一方で「なかなか寝付けない」「あまりよく眠れない」等の悩みもよく聞かれます。今回は睡眠の改善について、米国の研究3件をご紹介します。 就寝前の入浴で睡眠が改善 米テキサス大学のShahab Haghayegh氏らの研究では、就寝の1~2時間前に温浴したり温水シャワーを浴びたりすることで、入眠までの時間が短縮し、全体的な睡眠時間が延長することが明らかになりました。また、併せて全般的な睡眠の質も向上したことが指摘されています。この研究結果は「Sleep Medicine Reviews」8月号に発表されました。 Haghayegh氏らは今回、就寝前に温かいシャワーやお湯に浸かることと睡眠との関連を調べた17件の研究データを解析しました。解析に組み入れられた研究の参加者は、若くて健康なサッカー選手から外傷性脳損 […]

-

2019年7月号記事 vol.182 仕事や家事のストレスは女性の心臓に大きな負担

2019年7月号記事 vol.182 仕事や家事のストレスは女性の心臓に大きな負担近年働く女性が増え、家庭内での家事・育児の分担や、女性が抱える負担の増加が社会的な問題となっています。今回は、女性の仕事・家事のストレスについて米国と日本のレポートから考えます。 配偶者やパートナーの助けがあるにしても、働く女性の多くはフルタイムの仕事をこなした後に夕食を作り、子どもの宿題や家の片付けに追われる日々を過ごしています。これらのストレス因子は全て、男性よりも女性の脳卒中や糖尿病、心疾患などの慢性疾患の発症リスクを高めるという研究報告が相次いでいます。このことを受け、米国心臓協会(AHA)は専門家の意見をまとめ、家庭を持つ女性は、家族だけでなく自身の健康に気を配り、ストレス軽減に努めるようにと助言しています(American Heart Association News 2019年5月20日)。米エモリー女性心臓センターでメディカル・ディレクターを務めるGina L […]

-

2019年6月号記事 vol.181 よく笑うほど早期死亡リスク減?

2019年6月号記事 vol.181 よく笑うほど早期死亡リスク減?日本人の一般集団では、日常生活の中で笑う頻度が高いほど全死亡率や心血管疾患の発症率が低い可能性があることが、山形大学医学部看護学科教授の櫻田香氏らの検討で分かりました。詳細は「Journal of Epidemiology」2019年4月6日オンライン版に掲載されました。 これまでの研究で、ポジティブな心理的要因は長寿と関連するのに対し、抑うつや不安、心理的苦痛といったネガティブな要因は、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患の発症につながる可能性が示唆されています。櫻田氏らは、心理的要因のうち「笑い」に着目。山形県の一般住民(40歳以上の男女1万7,152人)を対象に、毎日の生活の中で笑う頻度と死亡率および心血管疾患の発症率との関連について前向き研究を実施しました。参加者には、毎日どのくらい笑う機会があるかを尋ね、その頻度で3つの群「週1回以上」「週1回未満~月1回以上」「月1回 […]

-

2019年5月号記事 vol.180 緑地化の健康効果

2019年5月号記事 vol.180 緑地化の健康効果森林や緑に囲まれて過ごすのは、リラックスやリフレッシュなど精神的に望ましい効果がありそうですが、それだけにとどまらず、健康にも大きな効果があることが最近の研究で明らかになりました。 緑地近くに住むと心筋梗塞リスクが低下する? 米マイアミ大学医学部公衆衛生科学・建築学のScott Brown氏らによる研究で、マイアミ・デイド郡の最も緑地環境が豊かな地域に住む65歳以上のメディケア受給者約25万人では、最も緑の少ない地域に住む人と比べて、急性心筋梗塞を発症する可能性が25%低いことが分かりました。詳細は、米国心臓協会(AHA)が主催する疫学や予防医学などに関する学会(EPI/Lifestyle 2019、3月5~8日、米ヒューストン)で発表され、「Journal of the American Heart Association」3月5日オンライン版に掲載されました。 これまでの […]

-

2019年4月号記事 vol.179 長時間労働がもたらす健康リスク

2019年4月号記事 vol.179 長時間労働がもたらす健康リスク近年、大きな社会的関心を集めている「働き方改革」。従来の長時間労働を改善するために様々な議論が交わされています。今回は、長時間労働が健康にもたらすリスクについて、日本とフィンランドの研究から考えます。 心筋梗塞の発症リスク 国立がん研究センターなどの研究では、日本人の中年男性は、1日11時間以上の長時間労働をすると心筋梗塞の発症リスクが高まる可能性があることが示されました。研究の詳細は、「Circulation Journal」2019年3月6日オンライン版に掲載されました。これまでの研究で、長時間労働は心身ともに健康状態に悪影響を及ぼし、心血管疾患の発症や死亡リスクの上昇と関連することが報告されていますが、日本人を対象とした研究は限られていました。研究グループは今回、研究に参加した40~59歳の男性約1万5,000人を長期にわたり追跡したデータを用いて、労働時間と心筋梗塞お […]

-

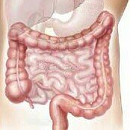

2019年3月号記事 vol.178 腸内細菌と健康管理

2019年3月号記事 vol.178 腸内細菌と健康管理近年、腸内細菌が健康に与える影響が注目を集めていますが、腸内細菌叢は、個人によって大きく異なることもよく知られています。健常者の消化管などにみられる細菌の種類は多様であり、有益な微生物群といってもさまざまであることを、米ミシガン大学医学部准教授のPatrick Schloss氏らの研究チームが突き止め、この知見は、「Nature」オンライン版に4月16日掲載されました。 研究グループによると、人はそれぞれ生活史、食事、薬剤使用、環境曝露により生じた独自の細菌群をもっているということです。Schloss氏らは、300人弱の健康成人の口腔、鼻腔、腸、耳の裏、肘の内側など18カ所から細菌サンプル採取した結果、ある部位の細菌群のタイプによって、他の部位の細菌群のタイプを予測できることがわかったということです。 将来的には、この知見を医療現場に応用できる可能性があると考えられ、「細菌群のタイプの多様 […]

-

2019年2月号記事 vol.177 野菜中心の食生活と健康

2019年2月号記事 vol.177 野菜中心の食生活と健康「健康のために野菜をたくさん食べましょう」とよく聞きますが、それでは野菜が豊富な食生活は、健康に対してどのような効果があるのでしょうか。野菜を食べることの効果について、海外・日本から最新の研究をご紹介します。 2型糖尿病患者の精神面に及ぼす影響 英ロンドン大学のAnastasios Toumpanakis氏らの新たな研究によって、2型糖尿病患者は、野菜を中心とした食生活を送ると血糖コントロールが改善するだけでなく、精神面にも良い影響を及ぼす可能性があることが明らかになりました。詳細は「BMJ Open Diabetes Research & Care」10月30日オンライン版に掲載されました。Toumpanakis氏らは今回、野菜中心の食生活が2型糖尿病患者の血糖コントロールやウェルビーイング(精神的な幸福感)、QOL(生活の質)に与える影響について検討した論文のシス […]

-

2019年1月号記事 vol.176 トイレの「足置き台」が便秘解消に有効か

2019年1月号記事 vol.176 トイレの「足置き台」が便秘解消に有効か便秘は、不快なだけでなく様々な健康不良を引き起こします。今回は、米国の最新の研究から、便秘症と腎疾患の関係、そして便秘症の改善についてお話します。 便秘と健康不良 便秘症のある人のほうが腎疾患を発症する可能性が高いことが、テネシー大学健康科学センター/メンフィス退役軍人医療センター(米国)腎臓病学教授のCsaba Kovesdy氏らの研究で明らかになりました。この研究は、「Journal of the American Society of Nephrology(JASN)」オンライン版に11月10日掲載されました。 この研究では、腎機能が正常な米国退役軍人350万人の医療記録を対象として実施しましたが、便秘症患者はそうでない人に比べて慢性腎臓病を発症する可能性が13%高く、腎不全になる可能性が9%高いことが示されました。また、便秘症が重症の患者ほどリスクが高いことも分かりま […]