掲載12 腸内細菌の次世代への影響 DOHaD

ありがたいことに、約1年間にわたり腸内細菌関連のコラムを執筆させていただき、私自身も腸内細菌の健康への影響について改めて学び直すことができました。今回学び直しの機会を得まして、これまで見逃していたエビデンスがいくつも見つかり、改めて腸内細菌研究が日進月歩で発展している分野であることを実感いたしました。今回で最後となりますが、これまでは腸内環境が本人の健康にどう影響するかというお話をさせていただきました。最終回は、母親の腸内環境が子の世代の成長にどう影響するかについてご紹介させていただきたいと思います。

1. DOHaD

DOHaDという言葉を初めて耳にする方は多いのではないかと思います。日本DOHaD学会に掲載されている説明を引用させていただきますと、DOHaD(Developmental Origins of Health and Disease:健康と疾患の発症起源)は、胎児期および幼少期の環境要因が、生涯を通じて個体の健康状態や疾患のリスクに影響を及ぼすという考え方です。

このルーツは、1980年代後半にイギリスの公衆衛生学者であるデイビッド・バーカー(David Barker)らによって提唱された「バーカー仮説(Barker Hypothesis)」にあります。バーカーらは胎児期の低栄養環境が成人後の慢性疾患(高血圧、糖尿病、肥満、心血管疾患など)のリスクを高めることを疫学的に示し、「胎児プログラミング(Fetal Programming)」という考えを提唱しました。現在では、胎児期に限らず、新生児期や乳幼児期を含む生命の初期段階における経験や環境要因が成人後の健康に長期的に影響を与えるという考え方が浸透し、『DOHaD仮説』として知られるようになっています。

DOHaDが関係する疾患や健康問題には、心血管疾患(高血圧、冠動脈疾患など)、代謝疾患(肥満、2型糖尿病、メタボリック症候群)、神経発達疾患・精神疾患(うつ病、不安症、自閉スペクトラム症など)、アレルギー疾患(アトピー性皮膚炎、喘息など)、自己免疫疾患など、非常に多岐にわたり、特に肥満に関しては明確なエビデンスが得られています。かつては妊婦の過食や運動不足からくる太り過ぎを避ける方向が主流でしたが、最近では産後の体型を気にする人が多くなり、痩せすぎの妊婦が増えていることが問題視されています。これまでの疫学調査の結果から、母体の低栄養は、胎児の低栄養状態を招き、出産された低体重児が成人後高頻度に肥満を発症することが示されているため、妊婦自身の健康状態はもちろんですが、子世代の将来も視野に入れた栄養指導が行われるようになってきています。

2. DOHaDと腸内細菌

DOHaD理論では、疾病予防のための介入は早期(妊娠期・乳幼児期)からの適切な栄養管理や環境整備が重要であると考えられています。そのため、母体栄養の改善やストレス軽減、乳幼児期の栄養摂取(母乳育児、プロバイオティクス投与)、環境化学物質への曝露低減などが推奨されています。乳幼児期の腸内細菌がその後のアレルギー体質に影響するというのは、以前のコラムで3歳までの抗生物質の利用歴に関する話で紹介させていただきました。乳幼児期の腸内細菌がその後の成長に影響するというのは比較的イメージしやすいかと思いますが、最近では母体の腸内環境も子供の健やかな成長に深く関わるというエビデンスが明らかになってきました。

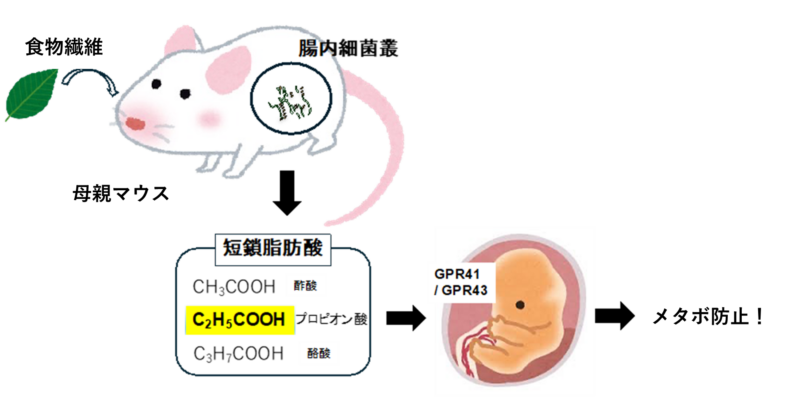

これはマウスを用いた研究ですが、短鎖脂肪酸と肥満に関する最先端の研究を進めている京都大学の木村教授らのグループは、母親が保有する腸内細菌が子供の健康に大きな影響を及ぼすことを示しています。この研究では、腸内細菌を持っている母親マウスと、まったく腸内細菌がいない母親マウスの子供たちを比べました。その結果、腸内細菌のいない母親から生まれた子供は、高脂肪の食事を食べたときに肥満になりやすく、高血糖、高脂血症、インスリン抵抗性などの深刻な症状を示しました。

さらに、母親の食事の内容(特に食物繊維)を変えて実験をしたところ、食物繊維をたくさん食べていた母親の子供は、高脂肪の食事を与えられても肥満になりにくいことがわかりました。この理由を詳しく調べると、食物繊維を摂った母親の腸内細菌が「短鎖脂肪酸」という有益な物質を作り、それが母親の血液を通じて胎児に届いていることが確認されました。

短鎖脂肪酸の中では、特にプロピオン酸が重要な役割を果たすようです。腸内細菌がいない母親マウスに、短鎖脂肪酸の一つである「プロピオン酸」を与えたところ、その子供も肥満になりにくくなりました。一方で、腸内細菌のない状態でいくら食物繊維を摂っても、短鎖脂肪酸が作られないため、子供は肥満になってしまいました。このことから、母親の食事と腸内細菌が協力して作り出す短鎖脂肪酸(特にプロピオン酸)が、胎児期における子供の成長や肥満予防に重要であることが示されました。

さらに、短鎖脂肪酸の効果を詳しく調べたところ、胎児の体内(神経や腸、膵臓)に短鎖脂肪酸を感知する「GPR41」と「GPR43」という受容体があることがわかりました。胎児期にはこの受容体が特に活発で、母親から届いた短鎖脂肪酸を認識し、神経細胞や膵臓などの正常な発達を促していました。その結果、生まれてからの子供が健康的なエネルギー代謝を維持でき、肥満になりにくくなることが明らかになりました。

この研究成果は、妊娠中の母親の腸内環境が、子供の将来的な肥満や生活習慣病の予防に大きく関わるメカニズムを示しています。つまり、母親が妊娠中にどのような食事を摂るか、また腸内環境をいかに整えるかが、子供の生涯にわたる健康づくりにとても重要であるということです。

将来的には、妊婦さんへの食事や栄養管理、さらには短鎖脂肪酸を活用した治療法が、次世代の肥満や糖尿病などの生活習慣病の予防や治療につながることが期待されています。

図. 腸内細菌由来のプロピオン酸による子世代のメタボ抑制

[参考文献]

1. Godfrey KM et al. Am J Clin Nutr, 2000

2. Kimura I et al. Science, 2023