掲載10 腸内細菌のコントロール(2):〜食物繊維と腸内環境〜

前回、〇〇バイオティクスとして、プレバイオティクスの1つである食物繊維のお話を次回すると予告しておりました。食物繊維という言葉はよく耳にしますが、構造や性質の異なる食物繊維が多様に存在するにも関わらず、一緒くたにされて扱われていることが多いです。今回は食物繊維にはどういったものがあるのか、食物繊維の定義と分類に触れたあとに、個々の食物繊維の機能についていくつかご紹介いたします。

ちなみに私は高校生ぐらいの頃、太りやすい体質でした(いまでもそうですが、食欲が落ちて目立たなくなっただけかも?)。当時インターネットもあまり普及してない中、ダイエット効果があると謳われているものを自分なりに調べて探し、食物繊維にたどり着きました。お腹がすいたら、当時母親に頼んで作ってもらった「牛乳寒天ゼリー」を大量に摂取して、減量にはげんでいた記憶が鮮明に残っています。

その後、たまたま食物繊維に関する研究に携わる機会を得まして、現在は私の純粋な興味も入り混じりながら、食物繊維の免疫に対する効果を研究しています(光栄なことについ先日、趣味が高じて安藤スポーツ・食文化振興財団の「安藤百福賞・発見発明賞」に選出いただきました)。

今回、手前味噌で大変恐縮ではございますが、私の食物繊維研究についても少し触れさせていただけたらと思います。

1. 食物繊維の定義と分類

食物繊維は、ざっくりと定義するならば、宿主により消化されない難消化性物質の総体(主に植物性の多糖類)という表現になります。もう少し厳密に定義すると、アメリカ食品医薬品局(FDA)の提唱する「健康に有益な効果をもたらす天然由来または人工合成した難消化性水溶性・不溶性炭水化物(3つ以上の単量体単位を有するもの)」が、食物繊維とは何かをうまく説明できていると思います。実は、食物繊維の定義はいまだ国際的に統一されていません。ここでは、FDAの提唱する定義に基づいて、食物繊維のお話を進めさせていただきます。

2. 食物繊維の分類

上記の定義にもありますが、天然の食物繊維には水溶性および不溶性のものがあります。最近コンビニやスーパーでもよくみかける「脂肪の吸収を抑える」や「血糖値の上昇を抑える」という謳い文句のある飲料には、水に溶かしてもドロドロしないような、低粘性の水溶性食物繊維が含まれています。ちなみにドロドロする水溶性食物繊維の例としては、ジャムなどに含まれるペクチンをイメージしてもらえるとわかりやすいかと思います。

水溶性食物繊維は、不溶性(例えばセルロース)に比べ、腸内細菌のエネルギー源として利用されやすい性質(資化性)をもつものが多いです。さらに、水溶性食物繊維の中には腸内細菌により発酵(有機物を生成する性質。例えば本コラムによく出てきている短鎖脂肪酸などが代表例)されるものがあり、最近では発酵性食物繊維と呼ばれ区別されることがあります。すでにご紹介した通り、短鎖脂肪酸には肥満や糖尿病を抑える効果があります。私の高校時代(25年ほど前)は、腸内細菌ブームが起こるはるか以前だったため、短鎖脂肪酸とメタボに関するエビデンスがまだ出ていませんでした。当時はきっと、私の腸内で短鎖脂肪酸が減量に一役買ってくれていたものと信じています(単にカロリーのないもので食欲を満たしていた可能性も否定できませんが)。

天然の水溶性食物繊維としては、ごぼうやキクイモなどに含まれるイヌリンが有名です。現在はチコリ由来など天然から抽出されたものや酵素を用いて砂糖から人工合成したものが市場に流通しています。また、天然の水溶性食物繊維として、海藻類に含まれるアルギン酸(高粘性)があり、低分子化(低粘性化)したアルギン酸ナトリウム含有飲料が市販されています。水溶性食物繊維の中には高い粘性を示すものがあり、果物や大豆に含まれるペクチンやこんにゃく中のグルコマンナンなどが例として挙げられます。

人間が手を加えて作り出したものとしては、完全に人工合成されたポリデキストロースや、でんぷんを酸性条件で加水分解した後に精製してできる難消化性デキストリンがあり、いずれも水に溶けやすく粘性を示しにくいことから、日本では食物繊維を補うための飲料として販売されています。また、ほかにもでんぷんから合成されるものとしてαシクロデキストリンがあります。

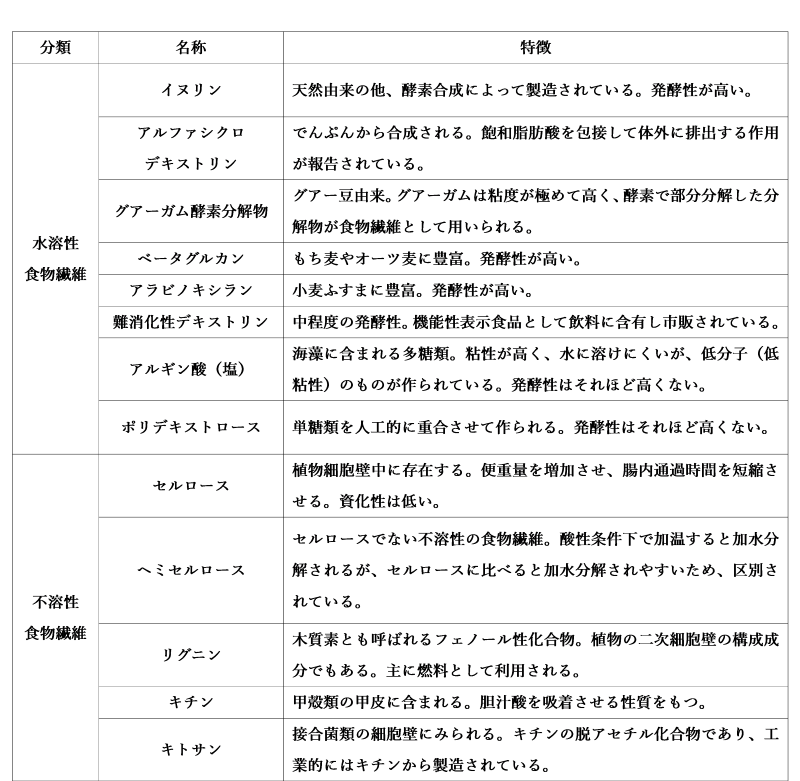

他にも多数ありますので、ここでは食物繊維の分類と特徴をまとめたものを、表1に示します。

表1 食物繊維の分類と特徴

3. 食物繊維による免疫調節作用

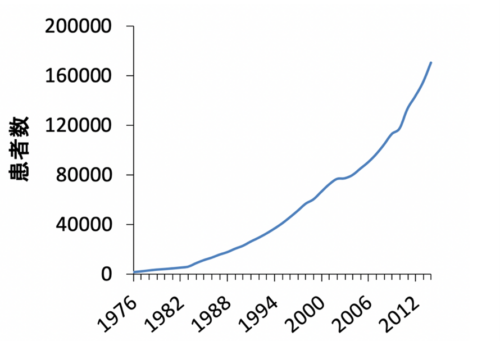

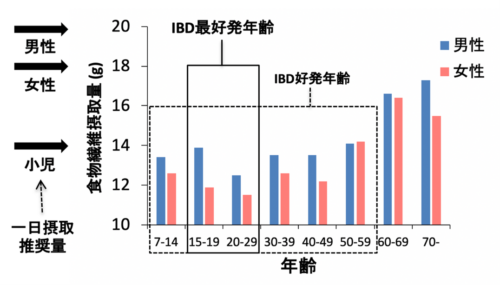

先進国では、炎症性腸疾患(Inflammatory bowel disease: IBD)やアレルギー疾患に罹患する患者の数は増加の一途を辿っています(図1)。IBDやアレルギーの発症には食生活が強く関与しており、特に食生活の欧米化に伴う動物性脂肪摂取量の増加および食物繊維摂取量の低下が大きな要因となっていると考えられています(図2)。

図1. 本邦におけるIBD患者数の年次推移(難病情報センターのデータより改変)

図2. 食物繊維の年代別摂取量と推奨摂取量(厚生労働省公表データより改変)

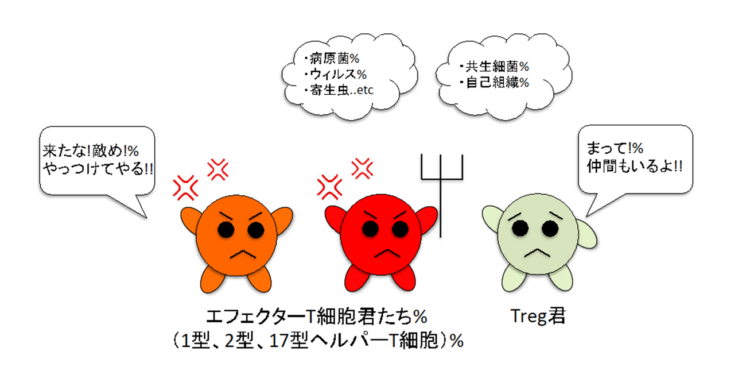

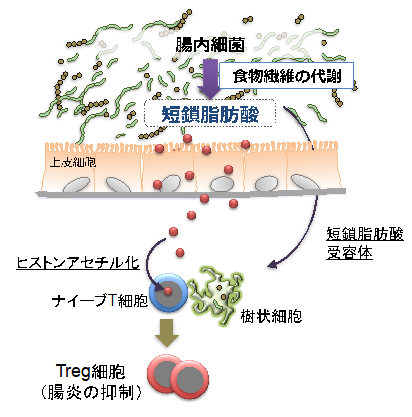

生体内には制御性T細胞(Regulatory T cells: Treg)と呼ばれる、免疫調節異常をおこさないよう免疫系をコントロールする細胞集団が存在し、腸炎やアレルギーの発症を未然に防いでいます(図3)。以前我々は、腸内細菌が食物繊維を分解してできる酪酸が、このTregを誘導することを見出しました(図4、Furusawa Y, et al. Nature 2013)。

図3. Tregによる炎症抑制

Tregは炎症やアレルギーのもとになるエフェクターT細胞をなだめている

図4. 食物繊維によるTreg誘導

腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸(特に酪酸)はナイーブ(未感作)T細胞をTregに変化させる作用をもつ

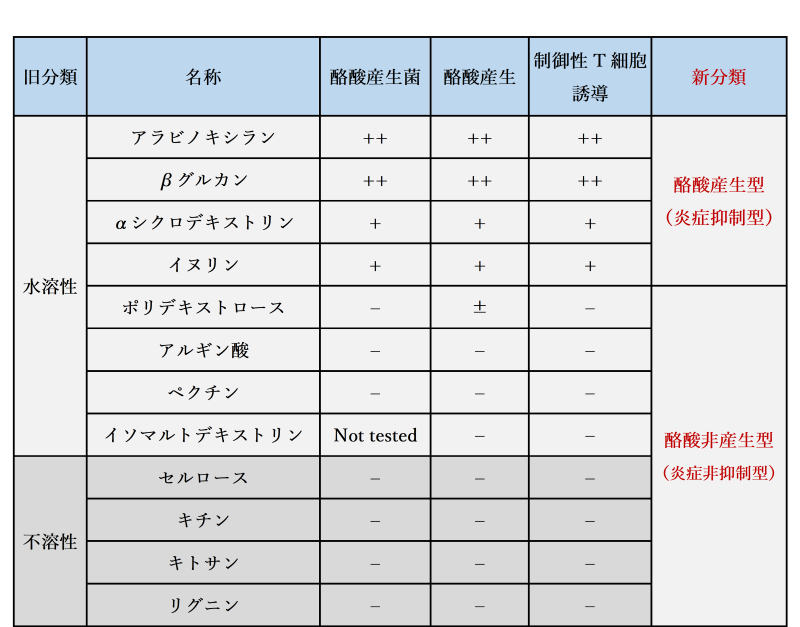

では不足する食物繊維を補えば、免疫疾患の発症を予防できるのではと考えますが、先に示した通り食物繊維は種類がたくさんあり、どの食物繊維が有効かは当時全く不明でした。そこで、どの食物繊維が酪酸とTregを誘導し、炎症を抑える作用をもつかを調べることにしました。その結果を表2に示します。結果として、調べた限りでは不溶性食物繊維は酪酸やTregを誘導せず、水溶性食物繊維にその効果があることがわかりました。また、水溶性食物繊維の中でもすべてのものが酪酸やTregを誘導するわけでないことも見えてきました。酪酸やTreg誘導効果の高い食物繊維については、マウスの腸炎モデルの症状を改善することを見出しており、疾患予防のために積極的に摂取したほうがよい可能性があります。この結果がヒトレベルまで外挿できるか検証することが今後の課題ですが、これまで一様に考えられていた水溶性食物繊維の保健機能について、免疫調節作用の観点から分類するというアプローチができたのではないかと考えています。

表2 炎症抑制能に基づいた食物繊維の分類

[参考文献]

1. Chudan S et al. Molecules, 2023

2. Chudan S et al. Food Funct, 2023

3. Yamanouchi Y et al. Mol Nutr Food Res, 2022