掲載8 腸内細菌と運動機能

ここまで、腸内細菌の分類や、腸内細菌が関わる病気についてお話させていただきました。今回は少し視点を変えて、腸内細菌と運動機能に関する最近の知見についてご紹介します。

1. 腸内細菌が持久力に関わる?

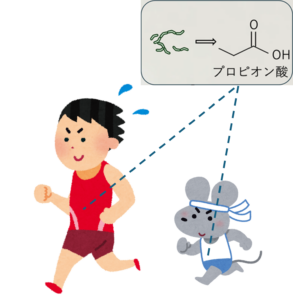

発想に至ったきっかけはわかりませんが、「運動機能にも腸内細菌が関わっているのではないか」という疑問をもった研究者らは、アスリートとそうでないヒトたちの腸内細菌を比較した結果を報告しています。例えば、2019年にハーバード大学が行った研究では、マラソンランナーの腸内には通常の人々と比べて、Veillonelaという細菌が多く存在することが発見されました。この細菌は、運動中に蓄積する乳酸を分解し、短鎖脂肪酸の1つであるプロピオン酸を産生します。

この研究ではさらに、マウスを用いた実験でプロピオン酸を投与したところ、ランニングマシンでの走行時間が延びたと報告されています。現在では、腸内細菌が産生するプロピオン酸がエネルギー源となり、運動のパフォーマンスを向上させる可能性があると考えられています。

また、日本の研究では、長距離ランナーの腸内にはプロピオン酸産生能をもつBacteroides uniformisの割合が多いことがわかりました。さらに、マウスにこの菌を摂取させると、運動中のプロピオン酸の消費が抑えられ、プールでの遊泳時間が長くなることが示されています。

アスリートの世界で培われた科学的トレーニング手法や栄養学の知見は、私たち一般人にも恩恵をもたらしています。今回アスリートから得られた腸内細菌の情報は、選手のパフォーマンス向上に役立つだけでなく、我々の健康や日常生活の質を向上させる可能性を秘めているといえます。

図1. 腸内細菌と持久力

腸内細菌の中にはプロピオン酸を産生することで、持久力を向上させるものがある。

[参考文献]

1. Sheiman J et al. Nat Med, 2019

2. Morita H et al. Sci Adv, 2023

2. 腸内細菌が筋肉をつくる?

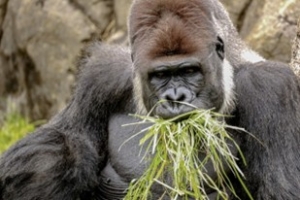

持久力以外にも、カラダ作りに腸内細菌が関与している可能性があります。まず動物で例をあげますと、ゴリラは菜食で、肉や魚を食べないのに、非常にたくましい体つきをしています。これは、草からタンパク質のもとになるアミノ酸を効率よく作り出す腸内細菌がゴリラの体内にいるためではないかと考えられています。

では、ヒトにもこの現象はあてはまるのでしょうか?いまのところ、ヒトを筋肉質にさせるような腸内細菌は同定されていませんが、もしかすると世界には、そのような菌をもつ人たちがいるかもしれません。東京大学の梅崎教授らは、パプアニューギニアの人たちはさつまいもが主食なのに、非常に筋肉質な肉体をもっていることに着目し、タンパク質の不足を補う腸内細菌がいるのではないかと推測しました。現地の人たちから糞便を回収し、腸内細菌叢を調べたところ、未知の菌が多数含まれていたとのことです。

世の中に生息する細菌の中には、タンパク質のもととなる窒素を取り込みアミノ酸に変換する性質(窒素固定といいます)をもつものが発見されているため、梅崎教授らは、パプアニューギニアの人々のタンパク質の一部は腸内細菌が作っているのではないか?と考えています。

実際にどの菌が筋肉を作るのに役立っているかはまだわかっておらず、今後の研究の進展が非常に期待されるところですが、もしかすると「タンパク質不足を補うような腸内細菌」といった謳い文句のサプリメントが登場する未来があるかもしれません。

最近では、高齢者のタンパク質不足による虚弱(フレイル)が社会問題となっています。適度な運動はもちろんですが、運動刺激による筋量維持効果を発揮するためには、栄養が不可欠です。とはいえ、年齢とともに食べる量も減ってきて、特に肉からタンパク質を摂取するのがだんだん難しくなるもので、もし腸内細菌が不足するタンパク質を補ってくれるならば、来たる高齢化社会における健康寿命延伸につながるかもしれません。

図2. ゴリラ

肉・魚・大豆などのタンパク源を摂取していないが、非常に筋肉質の肉体をもち、腸内細菌がカラダ作りに重要ではないかと考えられている。

[参考文献]

1. 東京大学、広報誌、淡青 Vo.48, 2024