掲載3 食べた乳酸菌は定着しない

ビフィズス菌のマウスの腸内定着実験

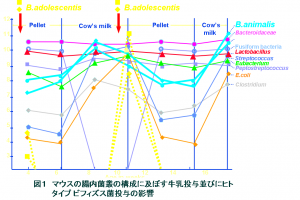

市販固形飼料を与えた14匹の通常マウスに、まず実験開始時に菌叢を検査し、実験開始2日目に ヒトタイプビフィズス菌B.breve BH 1-1 および B.adolescentis KH 1-1 を投与したところ、実験開始時に検出された B.pseudolongum およびB.animalisは107~108/g検出されたのに対し、ヒトタイプビフィズス菌は定着することなく全く検出されなかった。

次いで、固形飼料を牛乳に替えて4週間飼育したところ、2週間目の検査では牛乳または人乳投与のマウスの腸内菌叢には本質的差異は認められず、マウスタイプビフィズス菌は1010~1011/gにまで増加した。その1週間後、ヒトタイプビフィズス菌を経口投与し、その1週間後に検査したところ、ヒトタイプビフィズス菌が検出されるようになり、B.breve BH 1-1は1011/g、B.adolescentis KH 1-1 は108/g検出され、マウスタイプビフィズス菌は107~108/gに減少した。さらに、次の4週間は再び固形飼料に替えて飼育したところ、ヒトタイプビフィズス菌は定着できず全く検出されなくなった。一方、マウスタイプビフィズス菌は108/gに減少したが、この菌数を維持し、再び固形飼料を牛乳に替えたところ、マウスタイプビフィズス菌は1011/gまで増加した(図1)。

これらの事実は、牛乳摂取は、ヒトタイプビフィズス菌の増殖を促進すること、しかし、固形飼料摂取では、ヒトタイプビフィズス菌はマウスの腸内では増殖できないことが明らかとなり、腸管内では食餌成分と動物種固有のビフィズス菌の増殖・定着が複雑に関係していることが明らかにされた。ビフィズス菌以外の乳酸菌においても、腸内に細菌を全くもたない無菌動物に乳酸菌を投与したときは、投与乳酸菌は容易に腸内で増殖し、定着するが、通常動物の場合は既存の腸内細菌の種類と食餌成分が複雑に関係する。

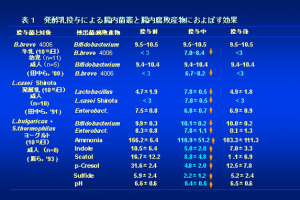

投与乳酸菌の腸内増殖と定着

腸内菌叢と腸内環境の関係については、発酵乳・乳酸菌飲料の摂取により、ビフィズス菌が増え、ウェルシュ菌や大腸菌などの有害菌が減少して腸内菌叢のバランスが改善され、糞便水分含量の増加や糞便の色調の改善など便秘の予防につながり、その結果、糞便中の腐敗性生成物も減少することが明らかにされている。(表1)。これらの成績からわかることは、摂取する菌が、ビフィズス菌・乳酸桿菌のいずれの菌属、菌種においても、摂取期間中、糞便から摂取菌が106-9/g検出され、摂取後検出されなくなることで共通している。よく広告では『この乳酸菌は生きたまま腸に届き、健康によい効果がある』と書いていて摂取した乳酸菌が腸内で増殖するような印象を与えるが、摂取菌の腸内検出菌数は、各菌属・菌種の常在菌数からすれば、摂取菌が腸内で増殖しているのではなく、単に摂取菌が生存したまま通過して検出されているに過ぎず、摂取を止めると摂取した乳酸菌はすべて糞便とともに排泄されてしまう。