近年、不正表示や産地偽装など、様々な食品に関する事件が相次いでいます。今回は、2018年7月10日に世田谷区消費生活センターで実施された「なんとなく選んでいませんか?食品表示の賢い読み解き方」(垣田達哉氏/消費者問題研究所)に基づいて、健康を守るための食品の選び方についてお話します。

輸入食品の安全性

ブラジル産の食肉、中国産のウナギなど、輸入食品をめぐる様々な事件が報道されています。それでは、輸入食品の安全性において問題となるのはどのようなことでしょうか。

・ 果物:ポストハーベスト農薬(収穫後に散布する農薬。国産には不使用)

あんず、黄桃、かんきつ類、キウイ、ざくろ、すもも、西洋梨、ネクタリン、バナナ、びわ、桃、リンゴ

ポストハーベスト農薬は、洗っても取れないことが多いため、必ず皮をむいて食べるようにしましょう。その際に農薬が手につくため、必ず大人が皮をむいて子供には中身だけを食べさせること、そして手についた農薬はよく石鹸で洗い流すようにしましょう。

・ 牛肉:成長ホルモン剤

EU(不使用)、日本(一部)、豪州(半数?)、米国(9割以上:抗生物質も懸念されている)

・ 遺伝子組み換え食品

米国でもNON-GMOが広がっていて、使用しないことを決定している食品メーカーもあります。ただし、日本では「5%以下の混入」や、遺伝子組み換えの餌を食べて育った家畜の肉や卵・牛乳・乳製品などの畜産品や、調味料等の加工品には表示義務がありません。

輸入食品のもう一つの不安は、輸入検疫検査割合が年々低下していることです。2009年に12.7%だった検査割合は低下を続け、2013年には9.2%、そして2016年には8.4%にまで下がってしまっています。様々な輸入食品を巡るトラブルを防ぐためにも、今後検査を強化することが望まれます。

食品表示でわかること、わからないこと

食品の安全性を望む声が高まったことによって食品表示に関係する法律が大幅に改正され、「食品表示法」に一本化されました。それではどのように表示が変わり、そしてこれらの表示でわかることとわからないことは何でしょうか。

まず、生鮮食品でも産地表示がされるようになりました。それでは、食品表示の「産地」は何を指すのでしょうか。意味するものは、以下のとおりです。

1. 農産物→ 収穫した場所

2. 水産物→ 漁獲した船の国籍、もしくは水揚地が産地

3. 畜産物→ 一番長く育った場所(生まれは外国でも、日本で育てば国産牛?)

このように、「国産」と記載されていても厳密には「外国で育って日本で収穫/加工された」ものも含まれるため、「表示では見えない部分」もあることは留意する必要があるでしょう。

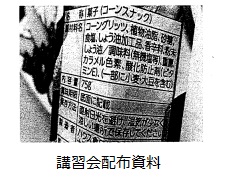

一方、加工食品では、今回新たに「スラッシュルール」が導入されました。「スラッシュルール」は、添加物が一目でわかるように表示するものです。具体的には、左の図のように、食品表示で「/」の前は原材料、後が添加物になっています。今後、より添加物の少ない食品を選ぶ際に役立つでしょう。

一方、加工食品では、今回新たに「スラッシュルール」が導入されました。「スラッシュルール」は、添加物が一目でわかるように表示するものです。具体的には、左の図のように、食品表示で「/」の前は原材料、後が添加物になっています。今後、より添加物の少ない食品を選ぶ際に役立つでしょう。

また、もう一つ大きなポイントとしては栄養成分表示が全面義務化され、食塩相当量を記載することが義務となりました。厚労省の推奨値(男性:8g/日、女性:7g/日)と比較して、日本人は塩分摂取量が多い(男性:10.8g/日、女性:9.2g/日)ことはよく知られています。今後、食品を購入する際により塩分が少ない食品を選ぶための基準の一つとなるでしょう。

食品表示のルールが改正になり、わかるようになったことと、表示では見えにくい部分があります。より健康的な食品を選ぶために、食品表示をよく理解して活用するようにしましょう。